On parle beaucoup des maîtres FRAM et de leur manque de formation. Eux avaient répondu aux sollicitations de parents désemparés de ne voir aucun enseignant affecté dans leurs localités.

« Dans les temps anciens », les fonctionnaires, à quelques niveaux qu’ils étaient, méritaient le grand respect que les citoyens leur vouaient. Ainsi par exemple, les instituteurs étaient des « personnalités » de leur localité. Depuis la transition, c’est la descente aux enfers pour eux.

Quelle honte d’assister à la séquence honteuse de vieux professeurs d’Université obligés de faire la queue en avril 2022 devant les bureaux du centre des chèques postaux de Tsaralalàna, afin de pouvoir percevoir leurs indemnités d’heures complémentaires !

Si auparavant, les places de fonctionnaires étaient prisées, c’est moins le cas actuellement. Le DG, directeurs et chefs de service sont bien contents de profiter des voitures de l’Etat, mais au niveau inférieur, c’est la dèche ! Et le niveau général s’en ressent automatiquement.

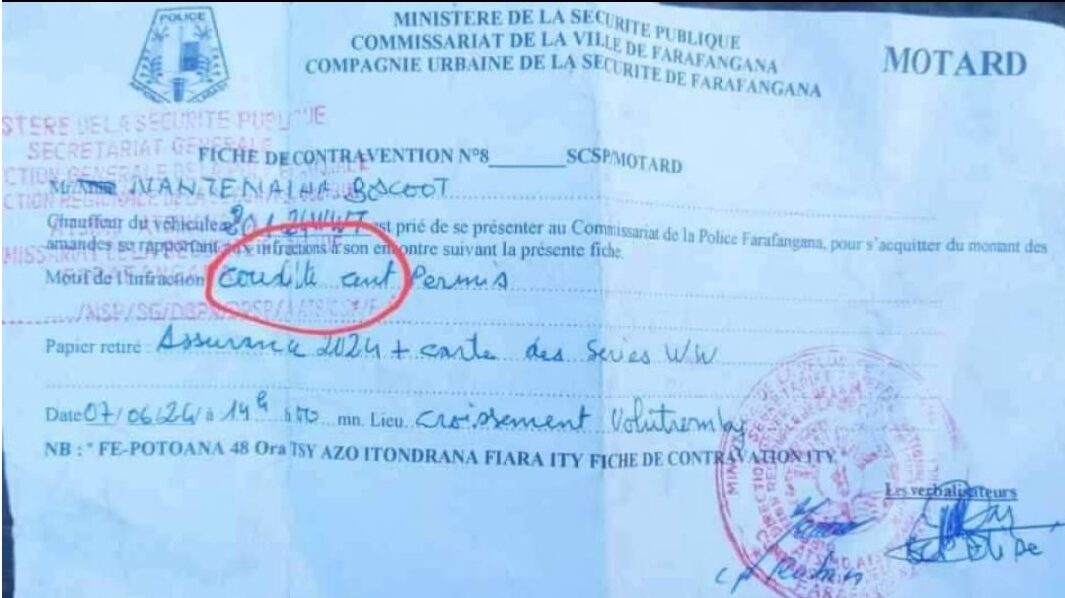

Admirez par exemple ce PV dressé par un policier !

L’élite a-t-elle fui l’administration, au point que même au niveau de la Présidence, les fautes de français sont légion dans les comptes-rendus des conseils des ministres. Ils ont d’ailleurs préféré ne plus publier les versions françaises depuis le 24 avril 2024, même si l’article 4 de la Constitution précise que « Les langues officielles sont le malagasy et le français« .

La rédaction du moindre décret nécessite maintenant la mise sur pied d’un atelier par ci, d’un colloque par là. Rares occasions pour ces fonctionnaires de profiter d’un buffet et de collations gratuits dans quelques hôtels de la capitale.

Comme par exemple l’atelier CODELEC (Code de l’Electricité), animés par les « experts internationaux » du cabinet Gide Loyrette Nouel, aux fins de rédiger les décrets sur » Les énergies Renouvelables, l’Efficacité Energétique et la Fourniture d’Electricité » !

Combien de fois ne lisons-nous pas dans la presse la noyade de gendarmes ? Des gendarmes dont on n’exige même plus de savoir nager !

A l’instar du chef suprême Vazaha Menasofina dans une piscine, arborant fièrement son gilet de sauvetage ?

Ce bref tour d’horizon de l’état de notre administration est déprimant, et l’article, que nous avions annoncé dans notre édition précédente, n’est pas non plus encourageant.

Il est peut-être temps de trouver un autre mot que « fanjakana », issu de mpanjaka, pour désigner l’administration et la distinguer des élus. Le « fanjakana » n’est plus ce qu’il était et n’est plus auréolé de ‘l’infaillibilité » du mpanjaka, ni de son éclat d’antan.

L’éditorial ci-après, très critique et qui fait mal, du journaliste mauricien Nad Sivaramen, est paru le 4 novembre 2018 à la veille du 1er tour des présidentielles. Intitulé « Madagascar : l’île trahie par ses élites« , aurait pu être écrit aujourd’hui même, 4 ans et demi plus tard.

Ce que disait alors le père Pedro, un autre thuriféraire de Vazaha Menasofina, prend tout son sens et laisse à réfléchir « Si vous dites que vous êtes en crise (parlant de l’ile Maurice), inventez un autre mot pour Madagascar« . Dommage qu’il ne le fasse pas comprendre à son « idole » !

https://lexpress.mu/s/idee/342266/madagascar-lile-trahie-elites

Madagascar: l’île trahie par ses élites

Ce mercredi 7 novembre, environ dix millions d’électeurs seront appelés aux urnes à côté de nous, à Madagascar. Ce sera le premier tour de la présidentielle. Un scrutin, financé à coups de dizaines de millions de dollars, qui laisse traîner un amer goût de revanche politicienne et de corruption des élites.

Sur les 36 candidats en lice, pas moins de quatre ont déjà occupé la fonction de chef de l’Etat, notamment Didier Ratsiraka (1975-1993, 1997-2002), Marc Ravalomanana (2002-2009), André Rajoelina (2009-2014) et Hery Rajaonarimampianina (l’actuel titulaire qui est en poste depuis 2014).

Fait notable : il est rare qu’un candidat sortant choisisse de ne pas rempiler. En 2013, pour mettre fin à la crise politique, Ravalomanana (ainsi que son épouse) et Rajoelina avaient été interdits – contre leur gré – de participer à la présidentielle Cinq ans plus tard, avec beaucoup d’argent dans les caisses de leur parti respectif, les deux rivaux font leur come-back et se livrent à un duel sans merci. Ils sont les deux favoris de la course, une course à laquelle le peuple assiste en spectateur consentant, comme à Maurice.

Les hommes forts se représentent toujours en disant qu’ils n’ont pas suffi-samment fait pour leur pays – qui demeure le seul au monde qui s’appauvrit de manière continue depuis soixante ans, pourtant sans avoir connu la guerre. Mais les sceptiques de la politique estiment que c’est davantage parce que ces hommes forts veulent revivre la vie de pacha qu’ils sont encore là. Mais pour retrouver cette vie de pacha, il faut miser gros : s’il n’est un secret pour personne que les principaux candidats dépensent des sommes colossales, une étude de l’Union européenne indique que le président sortant Hery avait dépensé quelque 43 millions de dollars en 2013, soit deux fois plus que… Donald Trump, par voix obtenue. Ce qui fait de l’électeur malgache l’un des plus chers au monde. Dans le jargon mauricien, c’est ce que l’on appelle : met for, gagn for!

Les discours des ex-présidents se veulent être des gages de garantie… de leur bonne foi. «Dada est là pour bâtir et non pour détruire. Dada est là pour protéger le peuple et non pour l’appauvrir ou le rendre triste. Dada va donner à manger à tout le monde», promet Ravalomanana, sur les ondes de sa télévision privée. Pour le contrer, Rajoelina utilise aussi sa télévision et ses radios privées : «J’ai changé. J’ai changé parce que je veux surtout le bonheur de la population et du peuple malgache», répète celui qui rêve de reprendre les rênes de manière légitime, après avoir dirigé le régime dit de transition (pendant plus de quatre ans !) à la suite d’un coup d’État…

Pour tous ceux qui suivent l’enlisement de Madagascar, au-delà de la bataille des personnalités et des millions de dollars distribués pour corrompre, ce qui frappe les esprits c’est l’absence de renouvellement de la classe politique qui caractérise l’incapacité de Madagascar à se réinventer, afin de sortir du sous-développement en misant sur ses extraordinaires richesses naturelles et foncières.

Madagascar est le pays du «mametraha kely» (NdlR, apportez un pot-de-vin en langue malgache) et de la règle des 10 %, soulignent plus d’un confrère malgache. À l’express de Madagascar, nos collègues, réalistes et un tantinet défaitistes, n’hésitent pas à avancer que «les Malgaches vont encore élire un pilleur». Selon eux, à quelques jours du scrutin présidentiel, c’est la confusion la plus totale qui règne. «Tout ce qui se passe va à l’encontre de l’intérêt de Madagascar. Les Malgaches vont élire de nouveau quelqu’un qui va piller leur pays et les étouffer (…) La colère de la population a toujours les mêmes causes, en l’occurrence, un pouvoir qui la méprise, une corruption généralisée, des dirigeants complices des trafics et qui ne pensent qu’à leurs profits personnels», s’élève Edgard Razafindravahy dans l’express de Madagascar.

Comment éviter le pillage alors ? C’est au peuple de comprendre le pouvoir qu’il a entre ses mains en allant voter. Les politiciens doivent être au service du peuple et non l’inverse. Ce sentiment, autant mauricien que malgache, ne peut se généraliser en l’absence d’une réflexion critique sur l’état du pays. Tous ceux qui font des affaires à Madagascar vous confirmeront que «pour obtenir un marché public à Madagascar, les entreprises doivent souvent verser l’équivalent de 10 % du montant du contrat à des fonctionnaires verreux». Cet état des choses est confirmé par un rapport de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project, publié en août dernier.

Outre le climat des affaires, il y a aussi et surtout le rôle prédateur des élites. Des chercheurs de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) soulignent l’incapacité de la société civile de faire un contre-poids. Parmi les pays en voie de développement, la trajectoire singulière de Madagascar a toujours préoccupé. Le revenu par habitant est inférieur d’un tiers à ce qu’il était au moment de l’indépendance alors que, dans le même temps, il a été multiplié par trois dans les pays d’Afrique subsaharienne, dont les performan-ces sont pourtant loin d’être mirobolantes, relève un rapport de la Banque mondiale.

Selon des amis malgaches, dont POV, le mystère malgache est assez épais et difficile à cerner. «Aucun des facteurs qui expliquent habituellement l’échec d’un pays ne transparaît. Madagascar a exploré la plupart des politiques économiques – du «socialisme à la malgache», dans les années 1970, aux politiques d’ajustement structurel dans les années 1990, en passant par la lutte contre la pauvreté sous l’impulsion des bailleurs internationaux.» En plus, tout le monde le sait : le pays, anciennement grenier agricole pour l’océan Indien, est riche en ressources, n’est pas plus exposé que ses voisins aux aléas climatiques ; et sa courbe démographique est similaire à celles des pays de la région. Le pays n’a pas connu de conflit majeur, et les oppositions ethniques qui, ailleurs, peuvent alimenter les crises, ne sont pas marquées.

En fait, ce qui explique l’importance de la course présidentielle, c’est qu’à Madagascar il y a une économie dite de rapine, soit des rentes à prélever sur les ressources naturelles, l’aide extérieure, l’État… Au sommet, il y a le président et son clan, ou les «hyper-élites», qui constituent, à tout casser, environ 10 000 personnes sur une population de quelque 25 millions d’habitants. Ces «gagnants», à l’instar de Lakwizinn mauricienne, prennent tout. Il reste quelques miettes pour les autres…

Autre leçon malgache, alors que l’on parle de la nécessité ou non d’un recensement ethnique chez nous, soulignons que les politiciens malgaches jouent beaucoup sur la notion de «communauté», en reléguant le concept de destin commun. Ainsi donc les calculs demeurent ethnicistes, claniques, communautaristes. Cela confine nos voisins dans une logique neo-coloniale, et de quotas. Les Malgaches qui sont hors du pays réalisent que cette logique est malsaine pour la société, car elle nourrit les conflits et ne favorise pas la meritocratie. Au final, le fihavanana (concept de rassemblement galvaudé) qui était censé servir de trait d’union entre les Malgaches et de garantie pour l’unité nationale ne demeure qu’un leurre au service des élites politiques, qui en font un slogan en temps électoraux… »