La pauvreté, à Madagascar, n’est pas qu’un mot ou une statistique. Elle est une réalité déchirante, omniprésente, une douleur quotidienne que ressentent des millions de Malgaches. Selon la Banque mondiale, 80,3 % de la population vit avec moins de 2,15 dollars par jour, faisant de Madagascar le pays le plus pauvre de la planète. Ces chiffres, accablants, ne sont pas des spéculations ni des projections, mais un cri d’alarme auquel il devient impossible de rester sourd.

Ce taux, publié par de grandes institutions et repris par Le Monde, met en lumière une vérité brutale : l’échec d’un système. Lorsque la pauvreté atteint un tel sommet, ce n’est plus simplement le fruit des aléas économiques mondiaux ou des catastrophes naturelles qui frappent régulièrement l’île, mais celui d’une gestion nationale défaillante, gangrenée par la corruption et l’injustice.

Une misère exacerbée par le pouvoir

L’extrême pauvreté est le lourd héritage des décennies de mauvaise gouvernance et des priorités détournées. Alors que l’élite politique accumule les richesses et concentre le pouvoir, le peuple, lui, s’enfonce dans une précarité de plus en plus insupportable. Le mandat d’Andry Rajoelina, annoncé comme porteur d’espoir, a offert à la population le « cadeau » d’une misère amplifiée, assortie d’un autoritarisme croissant.

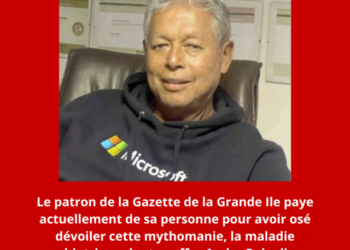

En 2023, Lola Rasoamaharo, directeur de La Gazette de la Grande Île, a été emprisonné pour avoir osé publier ce taux de pauvreté. Son crime ? Mettre en lumière la souffrance d’un peuple. Un an plus tard, ce sont des journaux internationaux comme Le Monde qui diffusent les mêmes chiffres. Que fera désormais le Président ? Emprisonnera-t-il aussi l’un des plus grands quotidiens au monde ?

Une pauvreté visible, tangible, insoutenable

Les Malgaches ne se contentent pas de lire ces statistiques, ils les vivent. Dans les rues d’Antananarivo, sur les routes poussiéreuses des campagnes, dans les villages isolés, la pauvreté suinte des visages, des regards et des gestes. Des familles entières peinent à s’alimenter correctement, les enfants désertent l’école pour survivre, et les infrastructures s’effondrent.

Madagascar, pourtant riche en biodiversité et en ressources naturelles, reste incapable de transformer cette richesse en progrès pour sa population. Le potentiel immense de l’île est bridé par des décennies de détournements, de négligences et d’une insécurité rampante qui éloignent les investisseurs et fragilisent les initiatives locales.

Une voix pour un peuple bâillonné

Il est temps de dire les choses comme elles sont. Madagascar ne pourra jamais espérer un avenir meilleur tant que la vérité sera réprimée. Les journalistes comme Lola Rasoamaharo, les citoyens courageux et les voix libres ne devraient pas être persécutés pour avoir dénoncé l’insoutenable.

Si publier ces chiffres fait trembler le pouvoir, c’est parce qu’ils exposent un échec cuisant. Mais réprimer ne changera pas la réalité : la pauvreté reste là, insupportable, palpable.

En emprisonnant les voix critiques, ce n’est pas seulement un journaliste ou un journal qu’on enferme : c’est la vérité, la justice, et les espoirs de tout un peuple.

Madagascar a besoin de courage, d’honnêteté et d’une volonté politique sincère pour sortir de ce gouffre. Mais tant que le pouvoir préfère museler les dénonciateurs plutôt que d’agir, la misère continuera de ravager une nation qui mérite bien plus.