En 2009, Marc Ravalomanana, alors président de Madagascar, a largement médiatisé les résultats d’un sondage d’opinion pour tenter de dissuader la population d’une éventuelle révolte. Ce sondage, qui montrait un soutien relativement élevé à son gouvernement, a été utilisé comme argument clé pour affirmer que la majorité des Malgaches se tenaient derrière lui et que toute contestation populaire serait infondée. Mais malgré ces tentatives de maintenir la stabilité à travers des chiffres, la réalité a pris un tout autre tournant.

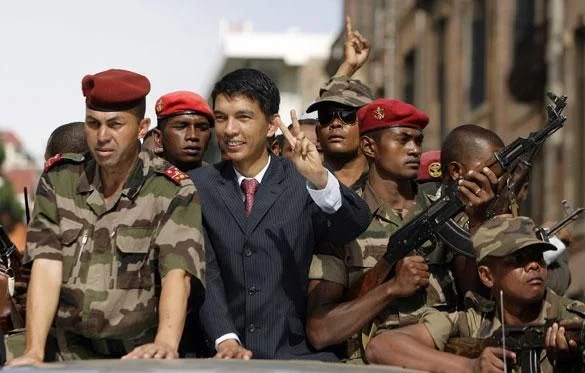

Le coup d’État mené par Andry Rajoelina a éclaté, et avec lui, une période de violence intense qui a coûté la vie à des milliers de Malgaches. Le pays s’est retrouvé plongé dans une crise politique profonde et un chaos social sans précédent. L’instabilité qui a suivi n’a cessé de dégrader la situation économique et politique du pays, laissant des cicatrices indélébiles.

Aujourd’hui, bien que la situation soit différente, les résultats d’un sondage récent à Antananarivo montrent une fois de plus des divisions profondes dans la perception de la liberté d’expression et de la démocratie à Madagascar. Alors que 40,75% des répondants affirment que la liberté d’expression est effective, un nombre similaire estime le contraire. De plus, la démocratie, bien que perçue comme réelle par certains, est également remise en question par une partie significative de la population.

Et tandis qu’une majorité de citoyens avoue être prête à manifester pour défendre ces valeurs, il est impossible de ne pas remarquer les similitudes avec les événements tragiques de 2009. La question demeure : malgré des sondages utilisés une fois de plus comme outils de manipulation, la réalité politique du pays est d’autant plus aussi fragile, et l’histoire risque de se répéter.