Robustesse ou performance, Madagascar au carrefour de l’illusion et de la résilience

Un article de notre confrère parisien Lalatiana Pitchboule, paru vendredi 29 novembre 2024 dans le journal en ligne Madagascar Tribune. Nul besoin de commentaires !

https://www.madagascar-tribune.com/Les-Chroniques-de-Ragidro.html

On vit quand même à Madagascar un vaste chantier d’utopies où chaque nouvelle idée de développement finit toujours par être enterrée sous une montagne de promesses non tenues. Les experts préchient , les bailleurs prêcha, les classes dirigeantes s’en mettent toujours plus plein les poches … et le peuple, lui, regarde le train passer. Et il ne s’agit même pas de regarder un TGV passer … celui-là, il traîne depuis 15 ans au rythme de cette micheline qui faisait la joie des trajets Antananarivo-Ambilo Lemaitso de mon enfance ou des Fianarantsoa-Manakara, où une locomotive poussive traînait les wagons d’un modèle hérité d’une époque où l’on croyait encore au Père Noël.

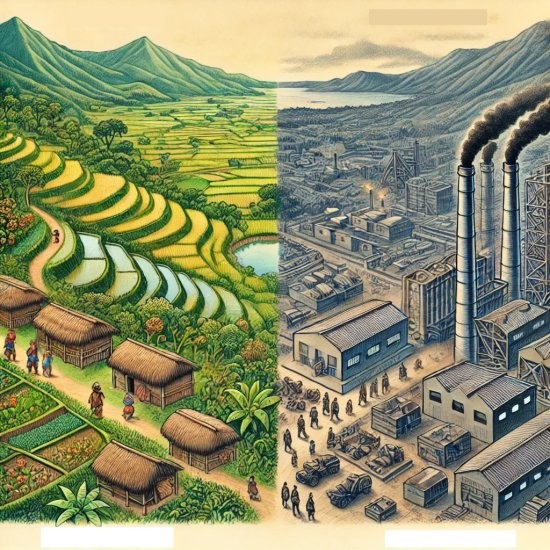

Quand le pays semble s’épuiser à poursuivre un mirage de « performance » sur un modèle économique qu’on a du mal à percevoir et que personne ne définit clairement, une question légitime se pose : peut-on arrêter cette mascarade ? Et si, au lieu de nous essouffler à courir après des rêves de croissance effrénée et de modernité clinquante avec des Miami sur Pangalanes et ses girafes importées et autres colisées, Bareas ou téléphériques , on pensait enfin à bâtir un système robuste ? Il sera certes beaucoup moins spectaculaire… Mais il sera, on le veut, résilient. Peut-on essayer de bâtir quelque choses qui fonctionne sainement, tout simplement ?

La robustesse : un mot savant pour dire « penser à long terme »

Robustesse. Ce mot fait-il peur à ceux qui nous gouvernent. Il est vrai que penser à long terme demande une vision, un plan, et, surtout, un peu de courage. Contrairement à la performance que l’on veut faire briller sous les projecteurs des rencontres et des assemblées internationales, la robustesse se bâtit dans l’ombre, dans la discrétion. Elle se fonde sur des systèmes capables de résister aux chocs, y compris dans les pires catastrophes.

Des catastrophes, Madagascar n’en manque pas : quand ce n’est pas un cyclone, c’est une inondation … quand ce n’est pas une inondation, c’est une sécheresse … Quand ce n’est pas une sécheresse, c’est une épidémie… Quand ce n’est pas une épidémie, ce sont les sauterelles … Et quand tout ça est passé, on se garde en prime la corruption, l’insécurité, la crise économique, l’instabilité politique … Et au bout du compte : la misère grandissante.

Pourquoi nous entêtons-nous à bâtir sur du sable des châteaux (eux aussi de sable) sur des modèles importés qui n’ont jamais été conçus pour nous ? Sera-t-on capable enfin de construire une maison sur un modèle anti-tellurique qui sera capable de résister à ces catastrophes au lieu de bâtir des cabanes de petits cochons que les grands méchants loups viennent souffler ?

La gestion des Communs : sortir de la logique du pillage

L’adage dit : « l’urgent n’est pas l’important ». Cet adage ne s’applique doublement pas sur notre pays. Pour le commun des malgaches confrontés à des urgences en termes de pénurie d’eau, d’électricité, de sante ou d’emploi, l’urgence devient vitale. Quand certains titulaires du pouvoir semblent faire urgence de ce qui n’est justement pas important !!!

On a le sentiment ici que chaque ressource caractérisée finit par appartenir à quelqu’un. Non pas à une communauté, mais à une poignée d’individus connectés qui, dans des logiques de performance individuelle, savent en tirer profit quand la majorité s’échine. Tout à l’opposé de cette notion de Communs qui devrait nous guider. Pourtant, le concept de Communs ne devrait pas leur être, comme à nous-mêmes, étranger. Notre culture n’est-elle pas riche de pratiques et d’institutions qui, bien que parfois mises à mal par la modernisation ou par des logiques de survie individuelle, restent un exemple de gestion des Communs (cf un précédent article [1]). Ces traditions, on l’a déjà dit, n’offrent-elles pas une base solide pour repenser un système économique et social durable, adapté aux réalités locales et fondé sur la solidarité et la responsabilité collective ?

Adopter la robustesse, c’est revenir à cette idée de Communs, non pas comme un retour en arrière, mais comme une innovation adaptée à nos réalités. Gérer ensemble, partager équitablement, et, surtout, préserver pour demain. Cela vaut pour nos forêts, nos terres, nos rivières et nos rizières mais aussi nos infrastructures et nos énergies.

Infrastructures : la robustesse, c’est faire simple et durable

Les grandes annonces sont évidemment plus alléchantes : les autoroutes relieront les régions en deux heures ; les centrales électriques illumineront tout le pays ; les téléphériques effaceront les embouteillages… (si ils tournent) … Évidemment, certains de ces projets pharaoniques vont finir dans les limbes faute de viabilité financière, faute de prévisions quant aux élémentaires éléments de gestion de la production. Et pendant ce temps, les pistes rurales restent impraticables, les ponts s’effondrent… et les villages continuent de s’éclairer à la bougie… Malgré les campagnes tapageuses de fournitures de 1 million de kits solaire qui devaient faire de Madagascar un leader ….

La robustesse, c’est l’art de faire avec ce qu’on a, et de le faire bien. Une route en terre battue, entretenue régulièrement, vaut mieux qu’une autoroute jamais terminée. Un réseau de micro-grids solaires, géré par les communautés, est plus efficace qu’une centrale thermique construite pour faire plaisir aux bailleurs.

Quant à l’économie ? Transformer ici, pas ailleurs !

La doxa égrène toujours la même rengaine : Madagascar est « riche »… mais ses richesses dorment. Dorment ? Non, elles ne dorment pas … Elles partent ! Sous forme brute, en conteneurs, sans jamais être transformées. On en connait le résultat absurde : on exporte du café brut et on importe du café soluble qu’on aurait pu produire sur place. La feuille d’exportation du pays a profondément évolué. Auparavant, Madagascar était un exportateur net de vêtements. Aujourd’hui nos exportations sont essentiellement agricoles et minières… Et la chaine de valeur profitable au pays, elle est où dans tout ça ? Pourrait-on s’arrêtait un instant pour réfléchir et envisager comment, de manière volontaire, peut-on développer des chaines de valeurs susceptibles de créer plus de richesse locale ?

Créer des chaines de valeur robustes, ce n’est pas créer des usines pharmaceutiques ultramodernes au milieu de nulle part sur des visions prophétiques. C’est créer des ateliers qui transforment le riz, le café, le chocolat ou la vanille pour en tirer plus de valeur. C’est une économie où les bénéfices reviennent aux communautés, et pas uniquement aux détenteurs de droits acquis on ne sait comment.

Performance ou robustesse : choisir entre illusion et survie

Olivier Hamant, biologiste et directeur de recherche, distingue la performance de la robustesse en s’inspirant des stratégies du vivant. En étudiant la formation des fleurs, il a découvert que leur régularité émergeait non pas d’un contrôle strict et optimisé, mais d’une gestion du chaos inhérent au vivant. Les cellules végétales, en générant une hétérogénéité locale, paradoxalement, conduisent à des formes reproductibles et régulières. Cette approche met en lumière la robustesse du vivant, qui repose sur la diversité, la redondance et la flexibilité, plutôt que sur une performance optimisée et rigide.

La quête absolue d’optimisation et de performance peut, de manière contre-intuitive, fragiliser les systèmes en les rendant moins résilients face aux imprévus. En revanche, la robustesse se caractérise par la capacité à maintenir la stabilité malgré les fluctuations, en intégrant des redondances, de la diversité et une certaine flexibilité. Cette approche, bien qu’apparemment moins efficiente à court terme, offre une meilleure adaptabilité aux perturbations.

La performance, c’est clairement séduisant. Ça brille… Ça vend du rêve. Mais c’est aussi fragile, éphémère… Et c’est souvent inaccessible. La robustesse, c’est moins glamour et plus humble. Mais n’est-ce-pas ce dont Madagascar a véritablement besoin ? Ce modèle qui repose sur une gouvernance participative, une gestion collective des ressources, et une économie locale qui priorise l’essentiel : l’éducation, la santé, et l’accès à l’énergie, ne nous offre-t-il pas une alternative en termes de ligne politique ?

Il ne s’agit pas d’une utopie. La robustesse est un choix politique. C’est un choix certes difficile. Mais ce choix est nécessaire. Il est temps de se dessiller. Elle demande du temps, de la patience, et des sacrifices. Mais si nous continuons sur la voie, celle-là bien plus utopique, de la performance à tout prix, nous savons qu’elle nous mène tout droit vers le précipice…. On l’a déjà dit.

Patrick Rakotomalala (Lalatiana Pitchboule) – Novembre 2024

NB : Réflexion, inspirée par les travaux d’Olivier Hamant sur la robustesse et d’Elinor Ostrom [2] sur les Communs

Patrick Rakotomalala (Lalatiana Pitchboule)